教育センター

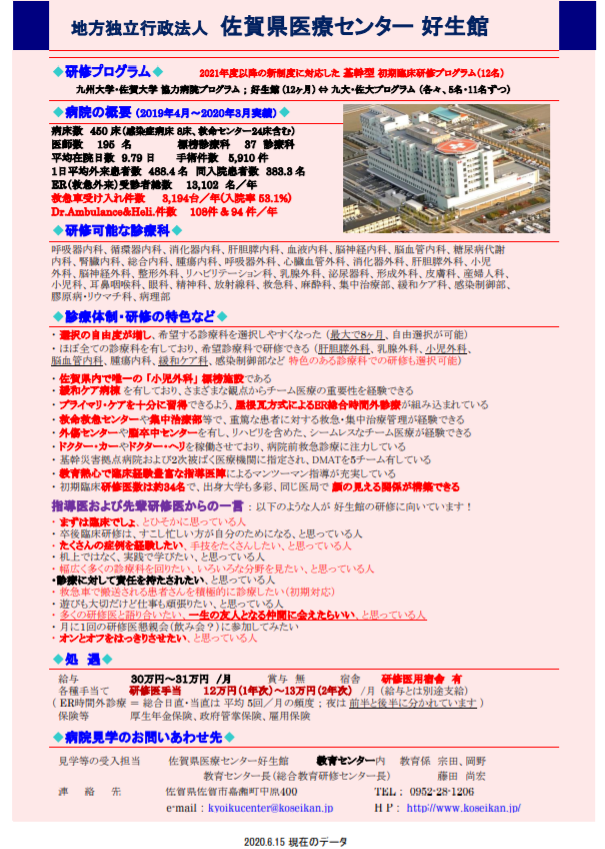

研修プログラム

好生館の初期臨床研修プログラムの特色

好生館の初期臨床研修プログラムの特色としては、以下があげられます。

- 十分な自由選択期間があり、特に2年次は自分の希望する診療科の選択がしやすいこと

- プライマリ・ケアおよび救急初期対応を十分に習得できるよう、救命救急センターでの研修やERでの屋根瓦方式の総合時間外診療システムが組み込まれていること

- 症例数が豊富で、熱心で豊富な指導陣により、充実した研修・指導がなされること

- 初期臨床研修医専用の医局には各人の机に電子カルテ用PCを配備するとともに、研修棟4~5階に研修医向け宿舎を設けるなど、設備・環境面でのサポートが充実していること

好生館の初期臨床研修の理念・基本方針と目標

プライマリ・ケアを体得するとともに、全人的医療を学び、個人の能力の限界を知り、患者中心の医療とチーム医療について修得し実践できる。

一般目標(GIO)

(1) 基本的臨床能力(態度、知識、技能)を身につける。

(2) コミュニケーション能力を身につける。自身の能力の限界を知る。

(3) 全人的医療とチーム医療について理解し、多職種のチーム構成員と協調する。

<行動目標(SBO)>

- 医師として大切な4つの基本的価値観(社会的使命と公衆衛生への寄与、利他的な態度、人間性の尊重、自らを高める姿勢)について理解できる。

- 各科の主要疾患について、病態を把握し適切な対応ができる。

- 患者中心の医療とインフォームド・コンセントの意義を十分に理解し、実施できる。インフォームド・コンセントのプロセスでは、説明時の環境やプライバシーにも配慮するとともに、セカンド・オピニオンが保証されていることを理解する。

- 全人的医療とチーム医療について理解し、多職種のチーム構成員と協調できる。院内感染対策チーム、緩和ケアチーム、NSTチームだけではなく、精神科リエゾンチーム等とも協調したチーム医療について理解する。

- 医療安全管理について理解し、院内感染予防対策を実施できる。インシデント・リポートの記載・提出が習慣化できるように努める。

- 医療面接におけるコミュニケーションの意義を理解できる。

- 救急外来や病棟などで、患者や家族から適切に病歴を聴取し、正確にカルテ記載ができる。また、診察時の患者・家族へのプライバシー保護にも配慮できる。

- 全身にわたる系統的な身体診察が実施できる。

- 基本的手技と基本的治療ができる。頻度の高い救急疾患への初期対応ができる。

- 医療記録の重要性を認識し、適切に作成・管理できる。電子カルテは原則として毎日記載(平日)、退院サマリーは1週間以内に作成し、上級医・指導医の承認を受ける。カルテ記載にあたっては、EBMや最新のガイドライン等を参照する。

- 緩和ケアや終末期医療、アドバンスケアプランニングについて理解し説明できる。

- 予防医療や医療の倫理的・社会的側面(公費負担医療・社会復帰支援等を含む)について理解し、説明できる。虐待事例(小児、障害者、配偶者等)が疑われるケースでは、館内の対応手順に従い、行動できる。

- 保険診療研修会やCPC(臨床病理カンファレンス)等の必須研修会には積極的に参加する(必須の研修会については、eラーニング等を利用し必ず受講する)。

- 地域医療では、一般外来研修の他、慢性期病棟研修や地域包括ケア等も経験する。

初期臨床研修プログラムの内容(基幹型:定数12名)

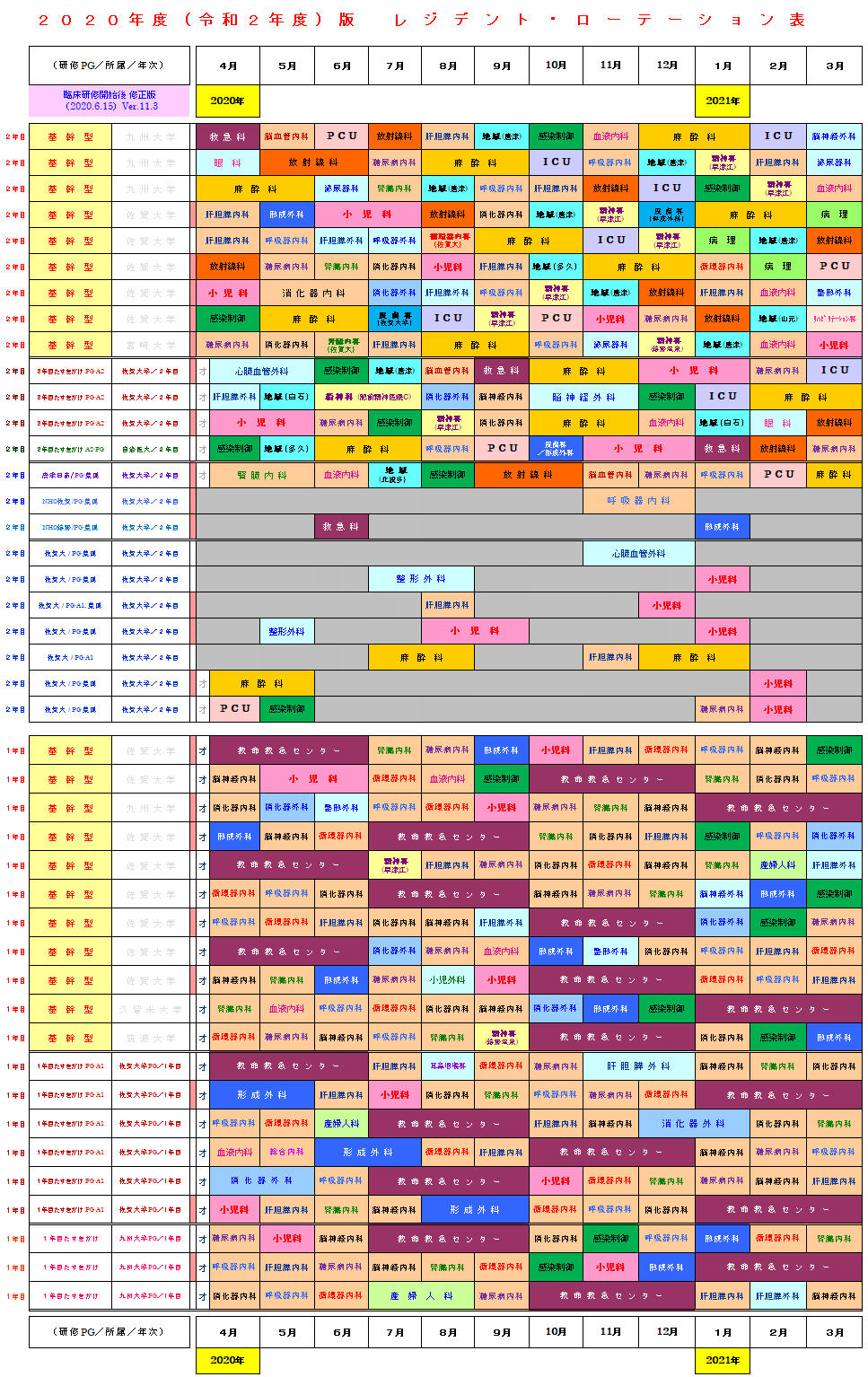

好生館研修プログラム 初期臨床研修ローテーション表(基幹型:例)

- オリエンテーションは、4月初めの1週間。医療安全対策、院内感染予防、情報セキュリティ、採血・輸血の基本、電子力ルテの記載方法などに関する講義・実習があります。

- ER総合時間外診療(総合当直)は、4月中~下旬から始まります。 救命救急センター研修や地域医療・精神科など外病院での研修(研修医2年次)を除けば、年間を通じて月に4回~5回くらいの頻度で総合時間外診療を担当します。

当館の特徴は、1年次と2年次研修医がペアを組んで walk-in の患者さんをファーストタッチで診療し、それを上級医(救急B)・救命当直(救急C)・ICU当直・SCU当直・NICU当直らがサポートする "屋根瓦方式" を採用していることです。

また、時間外診療の勤務時間帯は、17:15~23:00 までの前半と、23:00~翌08:30 までの後半とに分かれているため、夜間ぶっ続けで当直をする必要はありません。さらに後半組は、翌日は午前のみの研修もしくは午後のみの研修という体制になっており(どちらになるかは研修先の診療科の判断による)、健康面にも配慮しています。 - 内科研修では、8つの診療科(腎臓内科など)から6つを選択し、1ヶ月ずつローテー卜します。こまぎれとはなりますが、「新・専門医制度」では内科専門医を目指す場合、初期臨床研修医時代に担当した症例のうち、最大で50%が利用できるようになるため、多くの内科系診療科をローテートする好生館方式は、かえって有利に働くものと期待されます。

また、内科系を志望される先生は、1年次の選択期間を利用して循環器内科2ヶ月、呼吸器内科2ヶ月とすることも可能であり(内科研修が8カ月)、フレキシブルな研修ができるような取り組みをしています。 - 2020年度より研修プログラムが変わり、外科系、精神科、小児科、産婦人科の4診療科が必修となりました。各科をそれぞれ1ヶ月以上選択します。ただし、科の特性上、当館の産婦人科で研修する場合は、研修期間は1~2ヶ月としてください。また外科系には、消化器外科、呼吸器外科、肝胆膵外科、乳腺外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、心臓血管外科、泌尿器科、形成外科が含まれます。精神科の選択では、肥前精神医療センター(2ヶ月;偶数月に研修開始)、あるいは早津江病院か、嬉野温泉病院のいずれかで研修します(1ヶ月以上)。なお、2020年から麻酔科は必修科ではなくなりましたが、好生館プログラムでは、麻酔科研修を必修としています(したがって、自由選択科の期間は8~9ヶ月)。

- 地域医療は、佐賀県内の4つの臨床研修協力施設の中から1施設を選び、2年目に研修します。

好生館 初期臨床研修プログラムの詳細(基幹型を中心に)

厚生労働省に提出した佐賀県医療センター好生館の初期臨床研修プログラムの詳細(基幹型・協力型のプログラム、臨床研修協力病院・施設、指導体制と指導医一覧、募集定員、処遇、研修評価票とEPOC2、初期臨床研修の基本理念・到達目標・方略・達成度評価など)が記載されています。

内容量が多いので、PDFファイルにしています。

好生館 初期臨床研修医研修規程(実務規程)

令和2年7月31日付けで、初期臨床研修医の研修規程(実務規程)を大幅に追加・修正しましたので、以下に提示いたします。この研修規程は、2年間、初期臨床研修を行う上で「核」となる規程です。

好生館の初期臨床研修医は、この研修規程等をまとめた小冊子「研修医必携マニュアル」を、入職時に配布された『好生館職員のためのポケットマニュアル』に綴じ込めて携行しています。

基幹型 初期臨床研修ローテーション表(具体例: 令和2年度版)

研修内容

佐賀県医療センター好生館研修内容のご紹介(救急中心)

好生館での研修内容を知りたい医学生の方を対象に、救急を中心に好生館の診療実績や研修内容をまとめてみました。構成は次のようになっています。

- 救急外来の診療実績

- 総合当直の内容、経験できる症例数

- 救急外来の動線とトリアージナース制度

- 救命救急センターでの研修内容

- プレホスピタル救急診療(ドクターカー、ドクターヘリ)

- AHA(アメリカ心臓協会) BLS/ACLSコース、外傷研修会

- 各種災害研修とDMAT活動

- iPADを用いた佐賀県のICT

- 好生館で研修した先輩たちの研修体験記

- レジデント向け研修会と好生館が目指す研修の特徴 以下をクリックし、PDFファイルにてご参照ください。

後期臨床研修医(専攻医)プログラムの特徴

佐賀県医療センター好生館では、後期研修医枠を設けて、意欲ある研修医を受け入れています。カリキュラムを提示している診療科のみならず、複数の診療科での研修や資格取得などにも柔軟に対応しています。ご存知のように、平成28年6月に研修プログラムが公開され平成29年4月から実施されることになっていた『新・専門医制度』の導入が、遅れています。平成29年度までは従来の学会毎の専門医プログラムで動く基本領域(診療科)が多いようです。自分が専攻したい基本領域の学会のホームページをこまめに見ておくよう、お願いいたします。以下の案内は、平成28年現在の当館の後期臨床研修医の応募に関する情報です。

後期研修医(卒後3年目以降)の種類

病院独自の後期研修医枠と医局派遣の後期研修医枠があります。

病院独自の後期研修医

- 医局派遣とは別に枠を設けたもので、基本的に3年コースです。

- 内科で受け入れています。

平成29年4月より新しい専門医制度が導入されることから、それに合わせて他の診療科でも後期研修医の受け入れプログラムを開発中です。平成28年夏ごろを目途にホームページ上に掲載予定です。 - 提示した診療科以外を希望される場合は、ご遠慮なくご相談ください。

医局派遣の後期研修医

- 各大学医局から派遣される後期研修医を受け入れています。

- 単科ストレートや単科内でのローテートが原則ですが、他科や他施設ローテートを実施している診療科もあります。

- 医局派遣の後期研修医については、まず、大学医局にご相談ください。

- 基本的に、採用条件は病院独自の後期研修医と同じです。なお、選考試験はありません。